本文

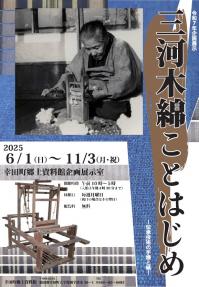

郷土資料館企画展示「三河木綿ことはじめ-伝承技術の手機と縞-」

記事ID:0024040

更新日:2025年5月1日更新

幸田町郷土資料館企画展示「三河木綿ことはじめ-伝承技術の手機と縞-」を開催します!!

企画展示「三河木綿ことはじめ-伝承技術の手機と縞-」

会場:幸田町郷土資料館

開催期間:令和7年6月1日㊐~11月3日㊗

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

*期間中、木曜日は通常開館とする。

開館時間 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

会場:幸田町郷土資料館

開催期間:令和7年6月1日㊐~11月3日㊗

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

*期間中、木曜日は通常開館とする。

開館時間 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

町の近代化のもとに木綿あり。

三河は木綿の初めての伝来地といわれ、江戸時代では河内木綿と並ぶ一大生産地でした。三白木綿(三河の白木綿)と呼ばれた白木綿は全国に知られ、木綿を仲買する商人が台頭すると、江戸を中心に販路が広げられました。

近代になると、織りを専業的に行う賃機が発展し、またガラ紡や洋綿紡績糸が導入されると生産性が飛躍的に向上し、色糸を用いた多様な三河縞の織物が織られました。後には、工場制の繊維業に発展し、レーヨンや化学繊維に代わられるまで、近代日本の主要な生産業種の一つでした。

一方で、近代以後も家庭内で衣服や日用品を自給するウチオリ(内織・家織ち)が続き、伝統的な手紡ぎや草木染などの手機の技術が三河木綿織の保存会組織に受け継がれています。

本展では、三河木綿の歴史をたどりながら、手機の技術や機械紡績の発展を紹介し、町の近代化の礎となった紡績業の一端に触れ、木綿織物の現代的意義に迫ります。

綿を繰る様子 昭和時代